Capítulo XXXV: La lucha por el futuro

PUBLICIDAD 1M

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Era la segunda vez que un tribunal militar me condenaba por "haber tenido conocimiento de que iba a verificarse una rebelión contra el gobierno de Nicaragua y no dar aviso a la autoridad".

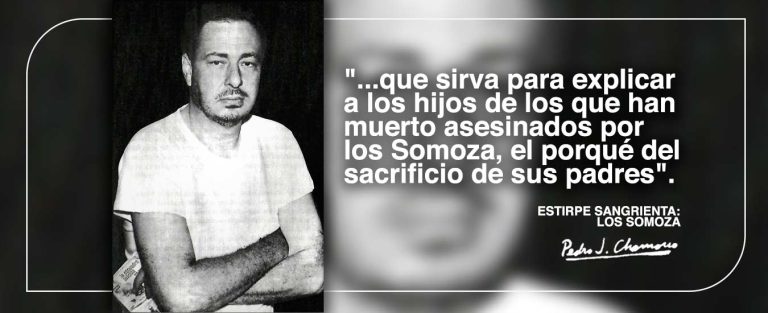

Pedro Joaquín Chamorro

Más que al juicio de Nuremberg, se parecía al proceso de Cristo.

La multitud vociferante que pedía una inmediata crucifixión; los jueces representando a la parte más corrompida de la población del país, y los acusados víctimas de la tortura o de los falsos testimonios. El escenario preparado y la construcción articulada del pretexto legal daban la tónica farisaica, esencial para hacer un cuadro clásico de colores fuertes y vivos.

En la última noche se levantó sobre su asiento el fiscal, brillante de pequeñas placas que indicaban sus servicios en el Ejército, y adornados los hombros con el cordón de militar de carrera.

Con voz hueca y firme, que transmitía una cadena de radioemisoras hasta los más lejanos rincones del país, excitó al Consejo de Guerra a dictar un fallo severo y justo, del cual al pasar por el tamiz de la filosofía de la historia, alejado de toda pasión y vehemencia, se puede decir que los jueces que lo dictaron supieron envolverse con dignidad en la toga de la justicia y sostener con pulso firme la balanza de la ley.

Alabó a Somoza y su sistema; gastó varias horas en decir denuestos de los "asesinos" que estaban sentados frente a él, gritó infinidad de pretextos legales que iba articulando en citas y pidió cobardemente y sin ninguna convicción moral, lo que le habían ordenado; que se condenara a todos los presentes a las máximas penas estipuladas.

Los acusados estábamos solos. De todos los abogados solo concurrió a la audiencia mi defensor, doctor Manuel Morales Cruz, en tanto que los otros firmaban una exposición diciendo que por falta de garantías se veían precisados a no asistir al local de las audiencias; la "chusma" había llegado vestida de gala y nosotros, inclinadas las frentes, escuchamos silenciosos el discurso basado en declaraciones que aún en ese momento fueron tergiversadas convenientemente en las conclusiones del fiscal.

Después de tres horas nos llevaron a un comedor que usaban los guardias nacionales del Campo de Marte, donde nos sirvieron la cena. Tres días antes nuestros defensores habían agotado el último recurso que la ley permitía en beneficio de nosotros: hacer uso de la palabra para demostrar la inocencia de sus clientes, combatiendo los argumentos de la fiscalía; pero esta última pidió un receso de 48 horas para preparar un nuevo discurso, rompiendo de este modo un precepto judicial sentado en la mayor parte de las legislaciones del mundo, donde siempre la defensa tiene la última oportunidad; aquí tenía que ser al revés: el fiscal debía de lanzar el postrer ataque.

En la mesa de aquel pobre comedor de cuartel rezamos juntos, y los soldados a cuyo cargo estaba nuestra custodia nos ofrecieron café negro de sus cantimploras; después nos llevaron en una larga fila de dos en fondo hasta la sala de audiencias, donde ya el tribunal había emitido su veredicto.

Entramos a la habitación repleta de gente, llena de focos poderosos y cámaras de fotografiar, con la fila de jueces al fondo, cada uno metido en su guerrera de gala con todas las insignias de su rango; callados, abstraídos en su pensamiento, habían estado deliberando junto a una botella de whisky, de la cual dieron también unos cuantos tragos a los componentes de la fiscalía militar.

No es que estuvieran ebrios, sino que la deliberación, obligadamente larga e inútil porque ya el veredicto estaba decidido de antemano, había sido rociada con el licor necesario para reponer el cansancio y alejar el tedio.

El presidente tocó su timbre y se puso de pie para que un silencio completo se esparciera por la sala, antes de dar comienzo a la ceremonia. Luego, el fiscal militar, a quien hubo que esperar unos minutos porque estaba en el palacio de Tiscapa, bebiendo también con Anastasio Somoza Debayle en celebración de su último discurso, ocupó su lugar y llamó en voz fuerte que se oyó aún lejos de la sala:

—¡José María Barrera!

Desde el fondo del lugar que ocupaban los acusados se abrió paso un obrero humilde que avanzó hasta la mesa del tribunal, desencajado y pálido, caminando junto con el capitán preboste, quien le indicó el sitio donde debía de pararse.

—Este Consejo de Guerra ha visto su causa y declara que la primera especificación en su contra no ha sido probada; que la segunda especificación no ha sido probada y que la tercera, no ha sido probada tampoco. Por lo tanto lo absuelve del cargo.

Absolvieron a José María Barrera, a Herminio Larios Silva, a Abelardo Baldizón Arauz, a Gabriel Urcuyo Gallegos y a Hernán Argüello Argüello de las tres especificaciones que implicaban: el asesinato del presidente, el atentado contra la autoridad y el delito político de rebelión contra las autoridades constituidas. Llegaban junto al tribunal, se acercaban trémulos y nerviosos y escuchaban del fiscal militar las mismas frases que este había dicho a José María Barrera, declarándolo inocente. Cuando pasaron los dos primeros, el público guardó silencio; cuando el tercero se acercó a la mesa, la inconformidad de la "chusma" comenzó a agitarse por mano de los directores de la misma, y cuando el cuarto recibió la absolución del tribunal, estallaron los gritos:

—Bueno... ¿qué pasa...? ¿Este Consejo va a absolver a todo mundo...?

—¡Queremos justicia, que los condenen ... !

Y el embravecido mar de pasiones, agitado con el pago recibido de los mismos que estaban dictando la sentencia, se volvió un tumulto ensordecedor y ciego.

En ese momento pasé yo al tribunal para recibir mi sentencia; se me absolvía de las dos primeras especificaciones relativas al asesinato del presidente de la República y el atentado contra la autoridad, pero se me condenaba por el delito de rebelión... Después pasó Francisco Frixione a escuchar el mismo veredicto, y una vez que hubo regresado a su sitio, el presidente del tribunal se recostó sobre su asiento y tomó con calma un legajo de papeles que había sobre la mesa. Eso quería decir que los otros catorce estaban condenados...

La gente estalló en estruendosos aplausos y comenzó a desalojar la sala. Nosotros permanecimos en los asientos y esperamos para ser conducidos nuevamente a la cárcel.

Condenados por rebelión...

—¿Cómo iba a ser yo —dijo Frixione— que dormido en mi casa y sin tener noticia de lo que ocurría a 90 kilómetros de distancia, estaba al mismo tiempo rebelándome contra el Gobierno...?

¿Y Enrique Lacayo Farfán, a quien el tribunal había probado, según las cuentas del fiscal "todas las especificaciones", sin que se adujeran en su contra más que dos declaraciones, cuya falsedad conocía todo mundo...?

¿Y Tomás Borge, de quien constaba en todos los testimonios que jamás había creído lo que le dijeron...? ¿Y los demás, condenados en un juicio llevado a efecto sin el debido respeto a las normas ordinarias que prescribe la civilización para procesar y condenar a un ser humano...?

Sin pruebas, con base únicamente en lejanas presunciones, tomando como buenas las declaraciones de unos contra otros, extraídas por medio de la tortura, sin apego a la ley común y abiertamente en contra de las normas fundamentales del país.

El colmo fue para instalar el Consejo de Guerra, forma de juicio que no podía llevarse a efecto sin suspender las garantías constitucionales, los Somoza dictaron un decreto, el 29 de octubre de 1956, en el cual declaraban sin efecto aquéllas en los departamentos de León y Managua, con objeto de que las investigaciones y el juzgamiento de los "comprometidos" en el atentado contra su padre, pudiera seguir adelante. Era como decir que por tratarse de la muerte del César, debía crearse un nuevo sistema y una legislación diferente para el caso particular de los acusados.

Y así fue. La gran función organizada por ellos y titulada, para el efecto de la propaganda, de juicio legal y justo, tocó a su fin inesperadamente al darse cuenta todo mundo de que cuando parecía estar apenas comenzando, ya había terminado.

Era la segunda vez que un tribunal militar me condenaba por "haber tenido conocimiento de que iba a verificarse una rebelión contra el gobierno de Nicaragua y no dar aviso a la autoridad".

¿Pero de qué rebelión había tenido conocimiento yo...?

Mis recuerdos se alejaron hasta los primeros días de la infancia, cuando Anastasio Somoza Debayle y su hermano Luis ocupaban los mismos bancos del colegio de los Hermanos Cristianos junto conmigo; el padre de ellos era ya jefe director de la Guardia Nacional y el mío dueño del periódico "La Prensa"; le hacía una constante oposición, justificada plenamente poco después, cuando Somoza se levantó en armas contra el Presidente constitucional de la república y lo echó del mando.

Esta vez tuvimos un disgusto, porque un amigo mío que vive actualmente en Nicaragua preguntó al hijo del Dictador:

—¿Y por qué quiere ser presidente tu papá…?

Teníamos más o menos 12 años los tres, Anastasio, mi amigo y yo.

—¿Y la platita, pues…?

Más tarde, y siempre en las mismas aulas del Instituto Pedagógico de Managua, cuando su padre comenzaba enriquecerse a la vista de todo el país, yo expresé mis dudas acerca de los negocios se hacía el General y el disgusto se tornó violento. Nunca se le ha olvidado, y así me lo dijo casi a gritos cuando me torturaba en el “Cuarto de Costura” de su palacio, porque desde aquel momento arrancó una lucha a veces sorda y a veces abierta, desde las dos posiciones que ambos manteníamos en Nicaragua; él, príncipe nacido en la cuna del poder, dueño de empresas fabulosas, entre atropellando la dignidad de los demás y tratando de conservar el imperio creado por sus padres. Yo, luchando desde la llanura un periódico independiente y libre que jamás se rindió a las amenazas cual los halagos del poder.

En los tribunales comunes me habían demandado ya tres veces sin resultado alguno; por mi conocimiento los sucesos de abril estuvieron 13 meses en prisión y luego un año con la casa por cárcel; me confiscaron un automóvil; había vivido en el extranjero acompañando a mi padre un exilio de dos años; me habían condenado a 38 meses de destierro y luego de 4 meses escasos de libertad, el día mismo del atentado contra Somoza, me hicieron ingresar nuevamente a la cárcel.

No había participado en la rebelión, porque esta no existió más que como un pretexto no somos para organizar los tribunales militares dirigidos a ejercer la venganza y sus enemigos políticos por la muerte de su padre. Pero era un rebelde a la tiranía y a la explotación que ejercían ellos sobre el país.

Estaba recibiendo mi pago. ¿Qué otra cosa podría esperar?

Archivado como:

PUBLICIDAD 3M

PUBLICIDAD 3D