Capítulo XXXV: La lucha por el futuro

PUBLICIDAD 1M

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Fue una simple formalidad; un juicio que se hizo a base de las mismas declaraciones que había recogido con el sistema descrito de torturas la corte investigadora; no hubo novedad, ni se aportaron pruebas, ni se llamaron testigos.

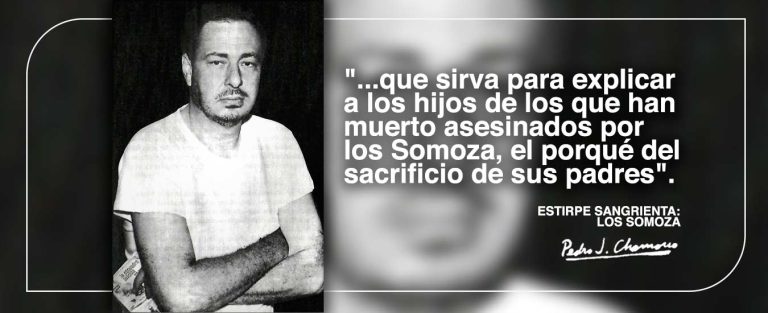

Pedro Joaquín Chamorro

Era mayor del Ejército y se llamaba Arnoldo García.

Tenía un lejano, pero nunca desmentido parentesco con los Somoza, y le decían de apodo "Realito", diminutivo de "real", unidad monetaria hispanoamericana. Manejaba las oficinas de Migración de Nicaragua, y fuera de eso sus oficios principales eran: la importación de bailarinas de mala reputación, la explotación de cantinas con juegos prohibidos, la promoción de encuentros de boxeo o béisbol y el financiamiento de algún espectáculo público de dudosa calidad moral.

En el extremo izquierdo de la mesa del Consejo de Guerra, en la cual estaban sentados seis oficiales más del Ejército, se sentó "Realito" en calidad de juez.

Bajo, grueso, casi calvo, ostentando en la ·mano un anillo vulgar con piedra roja, que daba tono a sus oficios, miró con expresión aburrida a los acusados que entraban en la sala del Consejo.

Junto a él estaba Roberto Martínez Lacayo, hombre de la vida ci vil que debía sus galones de coronel a las circunstancias de haber si do durante la juventud amigo íntimo de Somoza. Grueso y con el cabello totalmente blanco, dedicó su tiempo durante las audiencias de la Corte Militar a ofender a los familiares de los presos, negándoles la cortesía debida a su sexo y alentando a la chusma para que las molestara.

Después había cinco más: el Presidente del Tribunal que era el coronel Matamoros, el mayor Román, el coronel Reyes Ruiz, un capitán de apellido Mena, apodado por sus compañeros "El Tigre", y un joven teniente, serio y minúsculo.

Era la nueva fachada que habían preparado los Somoza para dar remate a su gran obra judicial, digno pináculo de la destrucción consumada en todas las instituciones cívicas del país.

¡"Realito" juez...!

Antes había ocupado el sillón de la Corte Militar Pablo Rivas, el hombre que mató a garrotazos a una perra parida con todos sus cachorros, que asesinó en las cárceles a don Ramón, y que dejó morir a un preso sin darle atención médica. Ahora se sentaban en el mismo sitio para impartir justicia "Realito" y Roberto Martínez. Nicaragua estaba desquiciada...

La corrupción general del pueblo, lograda poco a poco por el régimen de Somoza, tenía este remate espectacular y definitivo en el momento culminante del proceso sustanciado con motivo de la muerte del Dictador.

Él había terminado con la justicia y con todas las instituciones autónomas del país. De su mano habían salido los decretos anulando los tribunales civiles, que aunque corrompidos en el noventa por ciento de los casos, no tenían punto de comparación en cuanto a la personalidad de los jueces con los Consejos de Guerra hechos a base de militares adictos, cuyos galones eran producto del parentesco, la amistad o el negocio.

Por eso nada tenía de raro que a la hora de integrarse el Tribunal que iba a conocer las causas de la muerte de Somoza, lo formara hombres como "Realito". Era una prueba más de la dura burla que el destino estaba jugando a la memoria del Dictador, cuyo nombre era mencionado en el Consejo de Guerra por los fiscales militares para recibir estruendosas ovaciones que salían únicamente de la boca de una chusma pagada por sus hijos.

La dignidad del tribunal estaba encarnada en la historia de sus componentes, que era la misma de Somoza. "Realito" lo había acompañado durante toda su epopeya de poder, había presenciado junto con él los golpes de Estado por el Dictador, había sido el cómplice perfecto y hasta su socio en algunos negocios, en los fabulosos negocios de Somoza que se extendían corno un cáncer lleno de innumerables raíces por el territorio nacional.

Una vez "Realito" tuvo su noche triste.

Sucedió cuando Somoza, cediendo al impulso violento de todo el país, abandonó la presidencia de la República y declaró electo en unos comicios que burló a la mayoría opositora al doctor Leonardo Argüello.

Argüello se hizo cargo de la primera magistratura con la complacencia de Somoza, pero desde el primer momento contradijo todos los pronósticos del Dictador e intentó echarlo de Nicaragua. Fue una conspiración que duró únicamente 27 días, porque al cabo de estos Somoza sacó al presidente que no se dejaba mandar por él y puso en su lugar a un verdadero monigote llamado Benjamín Lacayo Sacasa.

Durante la maniobra hubo un momento en que buena parte del Ejército quiso impedir el golpe de Estado de Somoza manteniéndose fiel al presidente derrocado. Fue entonces cuando "Realito" estuvo prisionero de los rebeldes en una pequeña celda y lloró, lloró amargamente dando las excusas imaginables y diciendo que él estaba con los que mantenían al presidente... contra Somoza.

Ahora "Realito" era juez y sus miradas abstraídas y llenas de aburrimiento se esparcían por la sala como denotando la inconformidad natural del hombre que no se siente cómodo en un lugar diseñado para otra clase de gente.

El juicio se inició con una especie de ceremonia en se hacía desfilar a cada uno de los acusados frente al tribunal, en donde el fiscal leía un documento que los militares de Nicaragua llaman "cargos y especificaciones".

Por medio de él se nos conminaba a contestar si éramos o no culpables de los delitos de asesinato en la persona del presidente de la República, de rebelión contra el Gobierno del país y de atentado contra la autoridad.

Cada uno de nosotros contestaba de acuerdo con las ordenanzas militares seca y simplemente:

—No, no soy culpable...

Cuando me tocó ir al micrófono a repetir lo único que nos permitían decir en nuestra defensa, grité con toda la fuerza de mis pulmones:

—¡No soy culpable! ¡Ni aquí ni delante de Dios...!

El timbre del presidente del tribunal se escuchó claramente en la sala, y después la voz del militar que dijo:

—Se ruega a los señores acusados contestar escuetamente si son culpables o no. Luego tendrán oportunidad de decir lo que quieran en su propia defensa.

Y siguió la audiencia, siguió la procesión de hombres hasta el micrófono y frente a los jueces, instalado todo en la misma forma en que se había arreglado el escenario de la recién pasada Corte Militar.

Fue una simple formalidad; un juicio que se hizo a base de las mismas declaraciones que había recogido con el sistema descrito de torturas la corte investigadora; no hubo novedad, ni se aportaron pruebas, ni se llamaron testigos.

El militar que ocupaba la presidencia procedía generalmente adornado de una gran compostura y suavidad, pero rechazaba sistemáticamente todas las peticiones importantes de los abogados defensores. Cuando una de ellas se producía en la sala, el tribunal acordaba deliberar en pleno, se retiraba de la augusta sombra de una cuartito contiguo y volvía a sentarse minutos después ante la expectativa de los presentes, para anunciar:

—El Consejo ha decidido mantener la petición del fiscal y desechar la de los defensores.

Entonces estallaban los aplausos y el presidente, coronel Matamoros, se sonrojaba dignamente mirando de soslayo a sus compañeros.

Yo conocí a Matamoros desde el año de 1944, fecha en que llegó con numerosos soldados de su comando de policía a sacar a mi padre del periódico para llevarlo a la cárcel. Registró la casa, buscó debajo de todas las máquinas del taller de imprenta, pasó a las habitaciones de la residencia de mi familia, entró a nuestros aposentos, vació los estantes llenos de ropa y no encontró nada.

Esa vez había sido mandado por Somoza en busca de unas hojas sueltas aparecidas en Managua; eran unas hojas criminales y violentas en que hacían alusiones calumniosas al honor de la madre de Somoza.

Matamoros registró nuestra casa y consignó en su informe que no había encontrado lo que buscaba, sino otros panfletos de propaganda completamente distintos de las hojas, pero Somoza nos acusó de ser los autores de la calumnia, clausuró el periódico de mi padre y echó a este fuera del país.

Usó un ardid sucio para silenciarlo; le achacó un delito que estaba muy lejos de conformarse con su personalidad y su buen nombre y oyó referida por su hermano Julio Somoza una contestación que debe haberle repicado en los oídos constantemente, por muchos días.

Porque cuando Julio Somoza, que siguió también parte de la investigación sobre las hojas, lanzó peregrinamente el cargo de ser su autor mi padre y le repitió palabra por palabra lo que decían, mi padre le contestó:

Cállese, no puedo oír eso, y menos en la boca de usted, que es hijo de esa dama. Le debería dar vergüenza repetirlo.

Somoza tuvo una crisis de poder en 1944, y una vez que pudo salvarla, se dedicó con inteligencia y sagacidad inescrupulosa a desarticular todas las instituciones que podía provocarle otra. Suprimió la Universidad, acabó con la autonomía municipal, reforzó el Ejército en su propia guardia personal, corrompió la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de apelaciones y comenzó a practicar en toda su extensión el principio de gobierno que basa el poder político en una gran riqueza personal y el capital personal en el poder político.

Matamoros, presidente del tribunal que juzgaba a las personas en que se había cebado la venganza de los hijos del dictador muerto, fue también su compañero y amigo, y como tal condujo el juicio a su término.

El Consejo de Guerra integrado por los oficiales más incondicionales de la Dinastía, se reunía todos los días después de las audiencias, en la Casa Presidencial, con Anastasio Somoza Debayle.

Desde los vehículos que nos conducían a la cárcel, podíamos nosotros ver cuando pasábamos frente al palacio de Tiscapa, las figuras gruesas de los componentes del Consejo, estiradas en uno de los iluminados salones con amplias ventanas a la carretera, haciendo rueda al nuevo dictador, quien explicaba lo que debía hacerse.

Mientras el viento frío de la noche levantaba la carpa de nuestro camión y por las aberturas de esta presenciábamos la escena, alguien invariablemente repetía las lamentaciones de Cristo frente aquellas ciudades que él señaló como peores que Sodoma y Gomorra:

—Cafarnaum, Cafarnaum...

—Y tú, Corazaim...

Era un diálogo que se repetía noche a noche, frente a las iluminadas ventanas del palacio brillante, resguardado en todas sus puertas y esquina por silenciosos hombres armados de ametralladoras.

Después, cuando llegábamos a nuestras celdas del Primer Batallón, sirviendo los brazos de los jóvenes como apoyo a los más viejos, repasábamos la jornada del día con el presentimiento de que era imposible salir absueltos por el tribunal sin que mediara para ello la voluntad omnímoda de los nuevos gobernantes.

"Realito" era juez... y el Consejo discutía todos los días sus actuaciones en presencia del mismo Anastasio Somoza Debayle.

Esa era la justicia en cuyas manos estábamos.

Archivado como:

PUBLICIDAD 3M

PUBLICIDAD 3D