19 de abril 2020

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

PUBLICIDAD 1M

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Abraham Castro quería ser futbolista, salir más allá de Jinotega. Cuando le dijeron que lo asesinaron, su mamá reconoció su ropa, pero no quería creer

Abraham Castro quería ser futbolista

En el camino a su casa, Juana Pastora Jarquín, se encontró con una docena de barricadas. Eran casi las siete de la noche y el viento frío de la ciudad de Jinotega, en el norte de Nicaragua, le empezó a golpear el rostro. En las calles, tomadas por decenas de jóvenes, observó sus caras de temor. “Van a venir a joder”, escuchó.

En la última barricada de adoquines y piedras, antes de subir al cerro donde vive, pudo ver, de reojo, un cuerpo bajito y moreno que se escondía entre los demás chavalos. Era su hijo, Abraham Castro. Estuvo a punto de gritarle que se fuera a la casa a dormir, pero recordó que cada vez que lo reñía, él le decía: “No me metás en vergüenza, yo ya estoy grande”.

“Pensé, no lo voy a regañar, seguro en un rato se va para la casa de mi mamá a dormir. Ya está grandecito”, cuenta.

No se imaginó que ese viernes, ocho de junio de 2018, poco después de las nueve de la noche, un grupo de fuerzas de choque, policías y paramilitares afines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, atacarían con armas de fuego a los manifestantes atrincherados en la salida norte de la ciudad.

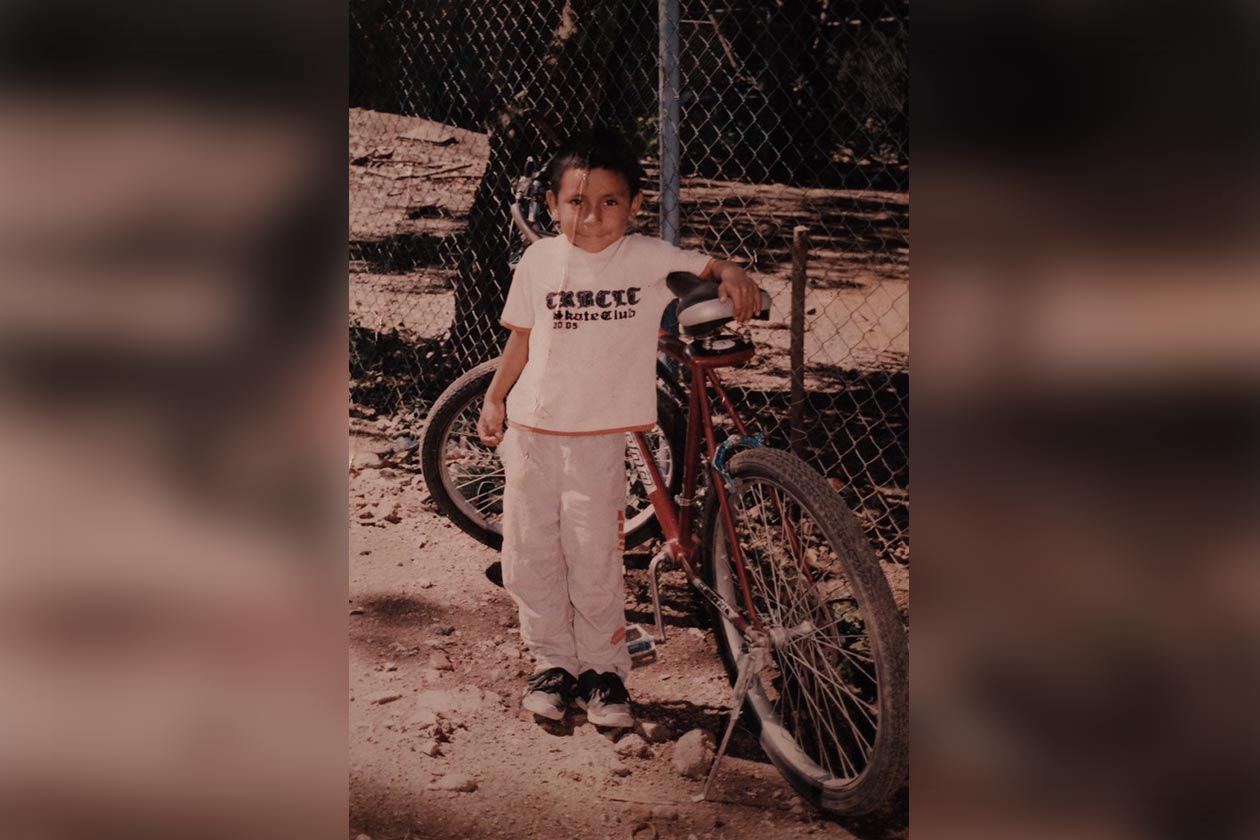

"Patito", al igual que un tío fallecido, le llamaban cariñosamente a Abraham Castro. Foto Carlos Herrera | Confidencial

Era algo inimaginable, tomando en cuenta que solamente cinco días antes el pequeño Abraham, junto con cientos de personas, habían participado en una masiva marcha por las calles, que había sido incluso resguardada por la misma Policía Nacional. El hecho fue recogido en redes sociales, tanto que incluso se llegó a festejar que era la única ciudad de Nicaragua donde los policías no reprimían a la población que salía a protestar contra la dictadura.

Pero todo cambió esa noche. “No tengo una explicación para saber qué pasó. Solo sé que llegaron disparando a matar”, explica. En su casa, escuchó el sonido de las balas. “Espero que mi Abraham esté ya donde su abuela”, pensó.

A eso de las once de la noche recuerda que dos de sus hermanos y unas sobrinas llegaron a golpearle la puerta de la casa. “Fregaron a Abraham”, le dijeron.

Preguntó desesperada qué le había pasado, pero solo le respondieron que se alistara para ir a buscarlo porque no sabían dónde ni cómo estaba. Por las calles oscuras, donde aún se escuchaban los disparos, buscaron a Abraham.

Juana Pastora dice que fueron a los improvisados puestos médicos donde atendían a decenas de heridos, al hospital de la ciudad, pero en todos los lugares le decían que ahí no estaba. Caminaron por varias horas desorientados, hasta que alguien le dijo que su hijo “lo andaba el padrecito”.

Llora desconsolada al recordar esa larga noche. Casi a las dos y media de la mañana, cuando los disparos seguían sin cesar, se pudo encontrar con “el padrecito” que le confirmó que Abraham había sido asesinado.

“Se me vino todo abajo. Pero me negaba a creerlo. Aunque vi que era su ropa, me negaba a creer que era mi niño”, dice sollozando. “El padrecito” es monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega, quien junto con otros sacerdotes recorrieron la zona que estaba siendo atacada a balazos.

Monseñor Herrera relataría después, en un comunicado, que ante el llamado de auxilio de los pobladores, pidió al comisionado mayor de la Policía de Jinotega y al alcalde Leónidas Centeno, que cesaran la violencia.

“Ambos señores negaron su participación en actos represivos y no me quedó otra alternativa que salir personalmente a las once de la noche a socorrer heridos”, contó. El ataque armado inició casi a las nueve de la noche y fue resistido con morteros y piedras, las únicas armas de los autoconvocados.

Abraham recibió un balazo que le perforó el pulmón. Lo colocaron en una pequeña caja que les regaló el obispo sobre una mesa en la entrada de la pequeña casa de bloque donde vivía con su abuelita.

Martha González López, su abuela, estaba rodeada de vecinos y amigos. Había pocos, porque muchos temían por los disparos que se escuchaban todavía esa madrugada. Recuerda que también llegaron delegados del régimen a ofrecerle mesas, sillas, café, lo que necesitaran. De inmediato los corrió.

“No sé por qué tanta crueldad con un niño inocente. Pero fueron ellos, policías y paramilitares los que lo mataron. Han pasado casi dos años y la rabia y el dolor no desaparecen. Han querido lavarse las manos, pero no habrá perdón y queremos justicia”, demanda.

[metaslider id="80270"]

Abraham tenía 18 años y le decían “Patito” porque así también llamaban a uno de sus tíos, que falleció cuando era pequeño. Su abuela insiste en que siempre le advertía que no fuera a las barricadas, porque “esa gente no anda con piedras, anda con balas”.

“Él me decía: mita, usted no sabe cómo salgo corriendo que no me pueden alcanzar”, recuerda. Pero las balas lo alcanzaron, le dieron por la espalda.

Martha habla en presente de su “muchachito”, como si estuviera allí. Aunque han pasado casi dos años de su asesinato, para ella es como si el tiempo se hubiera detenido esa trágica noche.

“¡Abraham Castro! ¡Presente!”, gritaron en las calles de Jinotega durante su funeral. Decenas de personas acompañaron el féretro cubierto con la bandera azul y blanco de Nicaragua. “¡Asesinos, asesinos!”, gritaron cuando pasaron cerca de la casa del alcalde. Esas imágenes quedaron grabadas en la memoria de su abuela. “Se quedaran conmigo en la memoria hasta el día de mi muerte -—afirma—. Para mí es que como si sigo viviendo ese ocho de junio de 2018”.

Siempre que terminaba de ver cualquier partido de futbol en el pequeño televisor de la casa de su abuelita, Abraham suspiraba y se acercaba a su mamá a decirle: “Algún día yo voy a jugar en uno de esos estadios”.

“Un día me vas a ver jugando en el Maracaná”, le repetía al oído. Ella le respondía: “Eso es imposible, ir hasta allá debe ser carísimo”. Pero él le insistía que iba a cumplir su sueño y algún día iba a jugar fútbol en Brasil.

Esa idea le nació después de ver la telenovela “Avenida Brasil”. A “Patito” le apasionaba el futbol, y su sueño era convertirse en un jugador famoso y poder conocer otro lugar fuera de Jinotega.

Todos sus trajes de futbol son atesorados por su familia. Foto: Carlos Herrera | Confidencial

Tenía 13 años cuando llegó emocionado a decirle a su madre que iba a viajar a Diriamba a jugar un partido de futbol y a un campamento durante una semana.

“Me daba miedo que se fuera, aunque iba con amigos y un profesor. Me fui corriendo a buscarle un pequeño celular usado que me costó 150 córdobas, para que lo llevara por cualquier cosa, solo así me pude quedar un poco más tranquila”, recuerda.

Ese fue el único viaje que “Patito” pudo realizar fuera de Jinotega. No volvió a dejar el barrio Carlos Rizo, donde fue asesinado a ocho calles de su casa.

Archivado como:

PUBLICIDAD 3M

Periodista nicaragüense, con dos décadas de trayectoria en medios escritos y digitales. Fue editor de las publicaciones Metro, La Brújula y Revista Niú. Ganador del Grand Prize Lorenzo Natali en Derechos Humanos.

PUBLICIDAD 3D