7 de enero 2016

Obispo Rolando Álvarez desde su destierro: “Oramos por nuestra amada Nicaragua”

PUBLICIDAD 1M

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Darío fue músico de nacimiento y convirtió el castellano en su orquesta triunfal. El lenguaje fue su instrumento principal

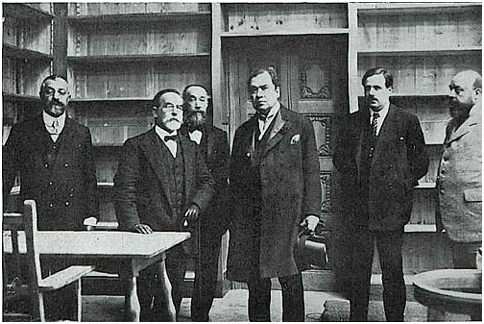

El poeta Rubén Darío en Barcelona. Cortesía: C. Tünnerman/Confidencial.

Darío cumple 100 años de haber muerto el 6 de febrero de 2016. El simple hecho de recordar esa fecha nos indica que, en realidad, Darío no ha muerto. Con insistencia lo recordamos, con justicia lo queremos. Nacido en Metapa, hoy Ciudad Darío, fue contemporáneo de Darwin, Martí, Dostoievski, Wilde, Nietszche y Verlaine. Su temperamento azul y melancólico lo apartó de los círculos sociales. A Darío le dolía ser Darío. Niño prodigio, bestia de circo que se aprendió antes de los quince años el diccionario completo de galicismos de Baralt, siempre fue considerado un raro.

Eterno dipsómano; ¿qué buscaba el príncipe dentro de cada gota de licor? Tomaba para olvidar pero vivía recordando. Dueño de una memoria superdotada, su cerebro era como un gran contenedor de lecturas universales. Desde El Quijote, pasando por La Biblia hasta llegar a Las Mil y Una Noches, a Darío no se le escapaba un solo autor clásico. Citaba a los griegos como quien mata un mosquito durante un aplauso. No le costaba brillar, su luz era tan poderosa que podía cegar. Voraz y precoz, dedicó gran parte de su vida al amor. Sus mascotas eran cisnes, sus musas eran ninfas, su ambición era la de un emperador.

Darío fue músico de nacimiento y convirtió el castellano en su orquesta triunfal. Hizo malabares con la palabra y el lenguaje fue su instrumento principal. Tenía un gran oído para leer y escribir. ¿Quién no recuerda su Sinfonía en Gris Mayor? Es como escuchar la Flauta Mágica de Mozart o algo mejor. Nuestro “indio divino”, como lo llamó José Ortega y Gasset, fue siempre más allá de la rima y la métrica. Se movía entre sonetos y alejandrinos con pasmosa facilidad. Finalmente practicó el verso libre de Whitman, a quien celebró en uno de sus poemas e incluyó en la Oda a Roosevelt.

Salió del mundo rural nicaragüense para enseñarle a escribir a España. Enamorado de Francisca Sánchez del Pozo, su heredera universal, también la alfabetizó con amor. Hombre particularmente callado, dueño de un poderoso mundo interior, Darío tenía algo de barrilete cósmico y de cosmopolitismo mayor. Observaba la danza infinita de los astros que curvan la materia del espacio y era capaz de encontrarle notas musicales a la circunferencia de la luna. Políglota, reservado y lleno de temores, Darío fue profundamente supersticioso desde niño; algo que nunca superó. Llegó a medir 1,80 metros de altura (basta ver su traje de diplomático en el museo que lleva su nombre en la ciudad de León, donde yacen sus restos inmortales, custodiados por las columnas de la Catedral de Santiago de los Caballeros) y tenía la voz chillona, tan chillona que no le gustaba declamar sus propias obras.

Si Bolívar y Martí independizaron a América Latina de la Corona Española, Darío hizo lo mismo con nuestro idioma. No se vio tanto genio en el mundo hispano desde el Siglo de Oro español: Góngora, Quevedo, Lope de Vega y Sor Juana Inés de la Cruz, por citar algunos maestros. Darío fue un visionario. Profetizó la entrada del yanqui en las zonas más recónditas de nuestros países y soñó con grandes patrias. Dueño de una poderosa intuición, declaró que su juventud montó potro sin freno (¿fue juventud la suya?) y se atrevió a decir que no era un hombre de muchedumbres, pero indefectiblemente tenía que llegar a ellas.

Su frente amplia, su mirada soberbia y su intelecto particular también fueron testigos de su propia miseria personal. El alcohol lo consumió a los 49 años rozando así el medio siglo de existencia. Pudo haber ganado el Nobel, de no haber muerto tan joven. Guía espiritual por su labor de ilustre mago, dejó en el modernismo su vida entera, incluyendo la cirrosis que terminó por oxidar su cerebro. El “sabio Debayle”, famoso médico nicaragüense y amigo íntimo que no supo tratar su enfermedad a pesar de su brillante paso por Francia, lo terminó de sepultar.

Nuestro afrancesado Rubén le dio la vuelta al mundo para convertirse en el gran cronista de su tiempo, un periodista con pluma de cacique y de príncipe a la vez. Inglaterra, Francia, España, Argentina, Chile, etc.; Darío trotaba por el mundo mientras se quemaba el hígado con coñac. De Phocas, el campesino, uno de sus hijos que murió al poco tiempo de haber nacido, quedó el testimonio de un padre arrepentido de haberlo traído al mundo.

¿Por qué en Nicaragua celebramos tanto a Rubén si ni siquiera lo leemos? Aristócrata del pensamiento, no existe una sola fotografía donde Darío salga sonriendo. Juventud, divino tesoro, ya te fuiste para no volver: “cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer”.

-------------------------------------

El autor es escritor / grigsbyvergara@gmail.com.

Archivado como:

PUBLICIDAD 3M

PUBLICIDAD 3D