17 de junio 2020

Todas las dictaduras flotan en un charco de sangre

PUBLICIDAD 1M

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

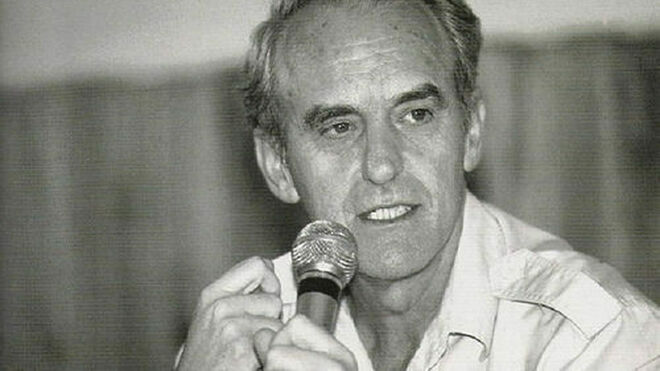

Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana era el objetivo primordial de la masacre.

Ignacio Ellacuría, sacerdote jesuita, asesinado en noviembre de 1989, durante la guerra civil en El Salvador. // Foto: Tomada de religiondigital.org

El lunes ocho de junio empezó en Madrid el oficialmente llamado “juicio por la masacre de los padres jesuitas”. Hace casi 31 años, la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en su vivienda dentro del campus de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador, seis sacerdotes y dos mujeres –la esposa y la hija del jardinero de estos– fueron masacrados por un comando del batallón “Atlacatl” compuesto por tropas de élite. El ejército enfrentaba desde apenas cinco días atrás la última ofensiva del FMLN y, en un acto de desesperada venganza, con recursos menguantes y poca perspectiva de recuperación de su otrora mastodóntico poderío, decidió cometer el crimen y librarse de unos adversarios políticos persistentes, que serían harto incómodos en cualquiera de los futuros posibles del Pulgarcito de América. Seguramente sus servicios de inteligencia les habían dado pruebas de que esos sacerdotes no formaban parte del estado mayor del FMLN, aunque una emisora de radio y otros medios bajo su control siguieran regando ese rumor letal.

Recuerdo que recibí el fatal anuncio cuando pernoctaba en una cooperativa de refugiados salvadoreños ubicada en el kilómetro 35 de la carretera a León. Junto a varios campesinos guanacos, agitado por un triunfalismo oscilante, había pasado toda la noche escuchando por radio los avances de la guerrilla en Mexicanos y otros barrios capitalinos cuando irrumpió la noticia impensable, caótica y salpicada de equívocos sobre el número y los nombres de las víctimas, la hora, el lugar, las nacionalidades, la identidad y ocupación de las dos mujeres, etc. Un nombre sonaba siempre: Ignacio Ellacuría, Rector de la Universidad Centroamericana y objetivo primordial de la masacre.

Las parcelas de esa cooperativa habían servido como campo de entrenamiento de muchos jóvenes que en vísperas del levantamiento viajaron a su país de origen, si cabe llamar así a un país que no veían desde que eran niños de pecho o donde jamás habían puesto un pie, para convertirse en carne de cañón junto a tropas de otros chiquillos con nulo entrenamiento militar. De una cooperativa de desplazados de guerra en La Libertad, El Salvador, donde cuatro meses después empecé a trabajar, también salió una decena de improvisados combatientes casi impúberes. Invitados a ver una película en la Universidad de El Salvador (UES), sin comerlo ni beberlo se encontraron armados, convertidos en guerrilleros y empujados a la primera línea de fuego.

En lugar de emocionarse con la ficción, se aterraron con las dentelladas de la realidad. No vieron película alguna. Protagonizaron una historia cuyo guión desconocían. La mitad murió en las calles de San Salvador, una ciudad ancha y ajena, por ellos apenas conocida. Junto a ellos, cayeron más de mil civiles. Esa arremetida dejó también tres mil combatientes de ambos bandos muertos o heridos, 70 mil desplazados, más de tres mil viviendas destruidas por el bombardeo del ejército y más de 120 millones de dólares en daños económicos. Descomunal precio para una acción que, según consignó Edelberto Torres-Rivas, “no buscaba derrocar al gobierno sino tomar la capital por 72 horas.” El FMLN condujo al ejército hacia una victoria pírrica. Su base civil, mucho más que sus combatientes, pagó el precio.

Las principales líneas del guión decían que esos muchachos participarían en una insurrección que se sabía perdida de antemano y que no era más que un medio empapado en sangre. La ofensiva no tenía como objetivo la toma del poder, sino mejorar la posición del FMLN en el diálogo para el que el ejército y la guerrilla habían pedido la intermediación de Naciones Unidas en septiembre de 1989. Esos cipotes fueron las víctimas propiciatorias que avispados estrategas como Joaquín Villalobos –entonces líder de una de las cinco organizaciones del FMLN, ahora cotizadísimo experto en resolución de conflictos– ofrecieron en aras de un retiro dorado e impunidad, y no de la justicia social que declaraban como inspiración de la lucha.

Un hecho selló el martirio de los sacerdotes jesuitas, quizá incluso más que su reclamo de justicia cuyo alto precio Ellacuría avizoró: haber muerto en el mismo levantamiento y con la misma limpieza de corazón que aquellos muchachos. Unos y otros fueron abatidos por las balas de ese ejército que cometió la mayor parte de las vilezas de aquella larga guerra que ya no servía a ninguna causa, sino a bolsillos particulares. La paz en parte se aceleró por las presiones internacionales que sobrevinieron tras el asesinato de los jesuitas. Las víctimas pagaron el precio de la paz. Está por verse si también el de la justicia.

Hubo más de un simulacro de hacer justicia en el caso de los jesuitas. El primero y más sonado tuvo lugar en 1991. Fue un juicio arreglado para que dos chivos expiatorios –el Coronel Guillermo Benavides y el teniente René Yusshy Mendoza Vallecillos– cargaran con todas las culpas del ejército para que luego sus condenas de 30 años fueran suspendidas por la ley de amnistía que surgió de los acuerdos de paz, ese mutuo perdón que las cúpulas de los dos bandos se regalaron a costa de las víctimas. Sin embargo, los principales hechos de la masacre y la identidad de los responsables quedaron bien establecidos en varias investigaciones: el asesinato se decidió en una reunión del Alto Mando en la que participaron el Ministro de Defensa y General Humberto Larios y sus dos Viceministros, los coroneles Juan Orlando Zepeda e Inocente Orlando Montano, y también el Presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, según declararon miembros de dos delegaciones de parlamentarios que el Congreso de los Diputados de España envió a El Salvador en noviembre de 1990 y septiembre de 1991, y que brindaron su testimonio en la tercera sesión del juicio actual.

Esos y otros autores intelectuales son los acusados de este proceso judicial que dio sus primeros pasos en 2008 cuando el Center for Justice and Accountability y la Asociación Pro Derechos Humanos de España unieron esfuerzos para obtener la justicia. En el auto de procesamiento con fecha del 30 de mayo de 2011 de la Audiencia Nacional en Madrid se responsabiliza a 20 militares, todos los cuales fueron incluidos como indiciados y sujetos a los resultados del juicio. Esos militares han vivido parapetados tras la ley de amnistía de 1993 que los dos partidos dominantes –nacidos de las fuerzas que protagonizaron el conflicto bélico, ARENA y el FMLN– lograron mantener vigente hasta que en julio de 2013 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador insiste en que el caso del asesinato de los jesuitas es cosa juzgada y por eso no emprenden otro juicio ni permiten la extradición de los 20 militares que la justicia española reclama.

Este no ha sido el único escollo. Debido a un cambio en la legislación española que proporciona impunidad a las antiguallas del franquismo, los abogados abandonaron la acusación por crímenes de lesa humanidad y la reformularon como terrorismo, un asunto que sí puede juzgar la Audiencia Nacional. En todas partes se cuecen habas, y se cuecen mucho en un país donde la Guerra civil de 1936-39 se sigue librando en los libros de historia, los grupos civiles organizados y la legislación.

El juicio en España, que algunos –como el ex Presidente de El Salvador Calderón Sol- se apresuran a tildar de violación de la soberanía nacional, repara y sustituye a la justicia que no obtuvieron las dos farsas de juicio en El Salvador: la de 1991 y la de 1999. La justicia tarda, pero llega.

PUBLICIDAD 3M

Escribió en CONFIDENCIAL entre 2026-2021. Doctor en Sociología por la Philipps Universität de Marburg (Alemania). Se desempeñó como investigador asociado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y del Instituto Brooks para la Pobreza Mundial de la Universidad de Manchester. Fue director del Servicio Jesuita para Migrantes en Nicaragua.

PUBLICIDAD 3D